Samstag, 25.11.

Samstag, 25.11. 22:40 Uhr – „A.I. - Künstliche Intelligenz“ (ARD)

Die Kritik raufte sich reihenweise die Haare über Spielbergs Versuch, das filmische Erbe Stanley Kubricks anzutreten, dabei gehört der Film zu den tiefgründigsten Auseinandersetzungen mit den ewigen Fragen um das Menschsein.

23:10 Uhr – „American History X“ (Pro7)

Nicht unumstrittener Versuch, die Ursachen und Auswirkungen des Neo-Faschismus anhand von amerikanischen Suburbs zu untersuchen.

23:30 Uhr – „Vampire in Brooklyn“ (K1)

Wes Cravens etwas unausgegorene Vampirklamotte, bei der Eddie Murphys nervige Sprüche nicht recht zu dem ernst gemeinten social background des Films passen wollen.

0:00 Uhr – „Waxwork“ (Tele5)

Eine meiner absoluten Lieblingshorrorkomödien - verspielt, spannend, witzig. Und mit einigen hervorragenden Effekten versehen. Leider wird man genau jene in dieser Version hier vermissen.

2:40 Uhr – „October Sky“ (RTL)

Frühwerk eines meiner gegenwärtigen Lieblingsschauspieler Jake Gyllenhaal.

2:55 Uhr – „Rufmord – Jenseits der Moral“ (ARD)

Brillantes Polit-Drama, das eindrucksvoll Mutmaßungen über die Rückseite politischen Handelns anstellt, und dabei großartig gespielt ist von Joan Allen und allen voran Jeff Bridges (Oscar nominiert!).

Sonntag, 26.11

10:00 Uhr - “Tarantula” (Das Vierte)

Der schrillste Film seiner Art, tolle Effektarbeit und eine charmante Inszenierung machen Jack Arnolds Invasionsspektakel zum amüsanten Vergnügen.

20:15 Uhr – „School of Rock“ (Pro7)

Jack Black kann sehr anstrengend sein, und die Lehrmethoden sind eher die eines Psychopathen, doch mit gelungenen Konzertsequenzen wird die zigmal gesehene Geschichte ganz ordentlich kaschiert.

0:10 Uhr – „Bunny Lake ist verschwunden“ (3SAT)

Otto Preminger ist immer Pflichtprogramm!

0:20 Uhr – „12 Uhr Nachts – Midnight Express“ (K1)

Sehr diskussionswertes, weil einseitiges Gefängnisdrama über die vermeintliche Hölle in türkischen Gefängnissen. Ich reagierte einst sehr anfällig auf diesen verstörenden Film.

0:50 Uhr – „Der blaue Engel“ (ARD)

Josef von Sterbergs Meilenstein des deutschen Kinos.

Montag, 27.11.

22:15 – „Im Auftrag des teufels“ (ZDF)

Unglaublich angestrengt gespielter Film, dessen misslungenes Finale die zuvor aufgebaute Subtilität zerstört. Ein Glanzlicht ist zweifellos Charlize Theron, die hier lasziv wie eh und je auftritt.

23:15 Uhr – „In & Out“ (SWR)

Verdammt witzige Klischeekomödie, die einzig und allein vom großartigen Kevin Kline lebt.

0:50 Uhr – „Indiskret“ (ARD)

Später Reanimierungsversuch der Screwball-Comedy mit der wunderbaren Ingrid Bergman und dem noch wunderbareren Cary Grant.

Dienstag, 28.11.

23:10 Uhr – „Freitag, der 13. Teil 2“ (Das Vierte)

Vielleicht eines der meistunterschätzten Sequels überhaupt, ein Film, der sich mit seiner (stark vereinfachten) Mutter/Sohn-Geschichte auf die Essenz des Subgenres beruft – und das übrigens elegant photographiert. Aufgrund der Indizierung aber stark gekürzt, obwohl bereits die MPAA vorher angesetzt hat.

Mittwoch, 29.11.

20:15 Uhr – „Happy End im September“ (Das Vierte)

Nein, mit Rock Hudson mag ich mich nicht anfreunden. Viel zu zahm das ganze.

Donnerstag, 30.11.

1:09 Uhr – „Infernal Affairs“ (ZDF)

Der beste HK-Film seit Jahren, ein in jeder Hinsicht mitreißender Thriller, der durch Martin Scorsese kürzlich eine durch und durch unnötige Neuauflage erfuhr.

Freitag, 01.12.

20:15 Uhr – „Fletchers Visionen“ (RTL2)

Völlig banale, hundsmiserabel gespielte Verschwörungsulknummer, in der Mel Gibson sich mal wieder selbst sucht – möge es ihm diesmal doch bitte gelingen.

20:15 Uhr – „Waterworld“ (VOX)

Kevin Costner ist durchaus ein wenig größenwahnsinnig, doch da kann man es drehen und wenden wie man möchte, der Film ist einfach schwer unterhaltsam.

22:20 Uhr – „Amityville Horror“ (Tele5)

Atmsphärischer, aber doch recht profaner Geisterspuk mit enttäuschendem Schluss.

23:00 Uhr – „Mad Max“ (RTL2)

Das passt doch thematisch gleich in zweierlei Hinsicht, nur dass George Millers filmisch geschlossenes Endzeitspektakel wesentlich mehr Substanz als „Waterworld“ hat und Mr. Gibson noch eine erfrischend unverbrauchte Figur macht, wenn ich aber auch hier anmerken muss, dass der Film meiner Meinung nach leicht überschätzt wird.

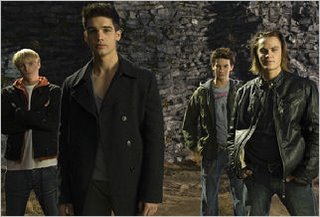

Wenn man in Central Otago, einer Gegend im weiten Süden von Neuseeland lebt, dann kann einem der Kontrast zwischen unendlich weiter Landschaft und ungleich engerer Einöde, in der niemand wirklich anonym ist, offenbar so zusetzen, dass nur noch eine stürmische Flucht aus all dem die Lösung zu sein scheint. Dem Kriegsphotographen Paul Prior (Matthew Macfadyen) muss es so ergangen sein, an der Schwelle zum Erwachsenwerden verließ er seine Heimat, um sich zu zerstreuen, neue Orte zu entdecken, um überall – nur nicht daheim – sein zu können. Der Tod der Mutter war scheinbarer Auslöser dieser Notwendigkeit zur fernen Selbstsuche, und der Tod des anderen Elternteils führt ihn nach 17 Jahren schließlich zurück. Für die Freunde von einst ist Paul ein Fremder, die Wunden des jüngeren Bruders, den im Stich gelassenen, sind nie gänzlich verheilt: Plötzlich ist Paul den Schmerzen der Vergangenheit wieder so nah, und dieses Mal wird er ihnen nicht entfliehen können.

Wenn man in Central Otago, einer Gegend im weiten Süden von Neuseeland lebt, dann kann einem der Kontrast zwischen unendlich weiter Landschaft und ungleich engerer Einöde, in der niemand wirklich anonym ist, offenbar so zusetzen, dass nur noch eine stürmische Flucht aus all dem die Lösung zu sein scheint. Dem Kriegsphotographen Paul Prior (Matthew Macfadyen) muss es so ergangen sein, an der Schwelle zum Erwachsenwerden verließ er seine Heimat, um sich zu zerstreuen, neue Orte zu entdecken, um überall – nur nicht daheim – sein zu können. Der Tod der Mutter war scheinbarer Auslöser dieser Notwendigkeit zur fernen Selbstsuche, und der Tod des anderen Elternteils führt ihn nach 17 Jahren schließlich zurück. Für die Freunde von einst ist Paul ein Fremder, die Wunden des jüngeren Bruders, den im Stich gelassenen, sind nie gänzlich verheilt: Plötzlich ist Paul den Schmerzen der Vergangenheit wieder so nah, und dieses Mal wird er ihnen nicht entfliehen können.