Wertung: 5/10 - Kinostart: 12.10.2006

Der als Schauspieler und Regisseur mit diversen Preisen ausgezeichnete John Cameron Mitchell ("Hedwig and the Angry Inch") schickt sich mit "Shortbus" an, die Lebenskultur der eigenen Generationsgeneration abzubilden. Irgendwo in New York haben irgendwelche Mitzwanziger eben irgendwie so ihre Probleme mit Selbstfindung, Befriedigung oder Einsamkeit. Der Nenner bleibt dabei der gleiche: Sex. Der Unterschied: Mitchell erklärt ihn zum Sinn des Lebens, seine Figuren sinnieren und reden ausschließlich Übers Ficken – Sex ist nicht nur der einzig wahre Grund ihrer Existenz, er hält sie quasi auch am Leben.

Der als Schauspieler und Regisseur mit diversen Preisen ausgezeichnete John Cameron Mitchell ("Hedwig and the Angry Inch") schickt sich mit "Shortbus" an, die Lebenskultur der eigenen Generationsgeneration abzubilden. Irgendwo in New York haben irgendwelche Mitzwanziger eben irgendwie so ihre Probleme mit Selbstfindung, Befriedigung oder Einsamkeit. Der Nenner bleibt dabei der gleiche: Sex. Der Unterschied: Mitchell erklärt ihn zum Sinn des Lebens, seine Figuren sinnieren und reden ausschließlich Übers Ficken – Sex ist nicht nur der einzig wahre Grund ihrer Existenz, er hält sie quasi auch am Leben. Er war ja nie wirklich weg, Regisseur Pedro Almodóvar. Aber der Titel seines neuen Films "Volver" ist in vielerlei Hinsicht Programm, bedeutet er doch die Rückkehr Penelope Cruz’ in ihre Heimat, nachdem sich der Erfolg auf dem amerikanischen Markt nicht einstellen lassen wollte, ein Wiedersehen mit der Grand Dame des spanischen Kinos Carmen Maura, nach fast 20 Jahren erneut mit Almodóvar vereint, und die Wiederkehr in die Region La Mancha, wo der Filmemacher aufwuchs. Das Werk hält dabei - in meisterlicher Vollendung – die Balance zwischen den schrillen, exzentrischen Elementen früherer Almodóvars und gesetzten, zurückhaltenden Klängen, eine neue Formel beinahe, und ein neues Ergebnis: Sein 16. Film ist nicht nur der zugänglichste, sondern auch der bislang beste.

Er war ja nie wirklich weg, Regisseur Pedro Almodóvar. Aber der Titel seines neuen Films "Volver" ist in vielerlei Hinsicht Programm, bedeutet er doch die Rückkehr Penelope Cruz’ in ihre Heimat, nachdem sich der Erfolg auf dem amerikanischen Markt nicht einstellen lassen wollte, ein Wiedersehen mit der Grand Dame des spanischen Kinos Carmen Maura, nach fast 20 Jahren erneut mit Almodóvar vereint, und die Wiederkehr in die Region La Mancha, wo der Filmemacher aufwuchs. Das Werk hält dabei - in meisterlicher Vollendung – die Balance zwischen den schrillen, exzentrischen Elementen früherer Almodóvars und gesetzten, zurückhaltenden Klängen, eine neue Formel beinahe, und ein neues Ergebnis: Sein 16. Film ist nicht nur der zugänglichste, sondern auch der bislang beste. Was freue ich mich auf diesen Film! Ich meine, ich freue mich eigentlich nie wirklich auf einen Film, wenn News WX und Trailer XY zu YZ erscheinen, aber da George Romero - einer der wenigen wirklichen Lieblingsregisseure von mir – seinen großartigen „Land of the Dead“ fortsetzt, dann ist das durchaus ein Grund mehr, voller Freude ins Wochenende zu starten.

Was freue ich mich auf diesen Film! Ich meine, ich freue mich eigentlich nie wirklich auf einen Film, wenn News WX und Trailer XY zu YZ erscheinen, aber da George Romero - einer der wenigen wirklichen Lieblingsregisseure von mir – seinen großartigen „Land of the Dead“ fortsetzt, dann ist das durchaus ein Grund mehr, voller Freude ins Wochenende zu starten. Die „Star Wars“-Retrospektive geht in die zweite Runde. Von Kritik und Fans gleichermaßen als beste Episode gekürt, geht „The Empire Strikes Back“ zwar einen Schritt weiter als „Episode IV: A New Hope“, kann aber noch nicht mit über die Enthüllung des Vater/Sohn-Konflikts hinausgehenden Vertiefungen aufwarten. In Bezug auf seine Dramaturgie hat das Sequel dennoch Maßstäbe in der Gestaltung von Film-Trilogien gesetzt. Zur Filmbesprechung geht es hier.

Die „Star Wars“-Retrospektive geht in die zweite Runde. Von Kritik und Fans gleichermaßen als beste Episode gekürt, geht „The Empire Strikes Back“ zwar einen Schritt weiter als „Episode IV: A New Hope“, kann aber noch nicht mit über die Enthüllung des Vater/Sohn-Konflikts hinausgehenden Vertiefungen aufwarten. In Bezug auf seine Dramaturgie hat das Sequel dennoch Maßstäbe in der Gestaltung von Film-Trilogien gesetzt. Zur Filmbesprechung geht es hier. In den USA kennt mittlerweile jedes Kind den Ausdruck „Snakes on a Plane“, eigentlich der Titel einer teuren C-Produktion mit B-Movie-Anstrich, nun allerdings nicht nur im Jugendjargon eine gängige Floskel. Bereits lange vor Veröffentlichung entwickelte sich ob des skurrilen Titels eine weltweite Fangemeinde, die für den größten Internet-Hype seit „The Blair Witch Project“ (1999) verantwortlich zeichnet. Unzählige Websites und Blogs befassten sich mit dem „Phänomen“, da wurden Gedichte und Songs geschrieben, Plakate kreiert, Trailer gedreht und allerhand andere Dinge ins Leben gerufen, um die Wartezeit bis zum Kinostart zu verkürzen. Der Film zum Hype kann bodenständige Erwartungen erfüllen: Er ist schlecht, er ist absurd und er ist verdammt unterhaltsam.

In den USA kennt mittlerweile jedes Kind den Ausdruck „Snakes on a Plane“, eigentlich der Titel einer teuren C-Produktion mit B-Movie-Anstrich, nun allerdings nicht nur im Jugendjargon eine gängige Floskel. Bereits lange vor Veröffentlichung entwickelte sich ob des skurrilen Titels eine weltweite Fangemeinde, die für den größten Internet-Hype seit „The Blair Witch Project“ (1999) verantwortlich zeichnet. Unzählige Websites und Blogs befassten sich mit dem „Phänomen“, da wurden Gedichte und Songs geschrieben, Plakate kreiert, Trailer gedreht und allerhand andere Dinge ins Leben gerufen, um die Wartezeit bis zum Kinostart zu verkürzen. Der Film zum Hype kann bodenständige Erwartungen erfüllen: Er ist schlecht, er ist absurd und er ist verdammt unterhaltsam. Man muss sich die Ausgangssituation dieses Films ja erst einmal genauer vor Augen führen. Es ist ein Arbeitstag wie jeder andere für den Flugzeugmechaniker Barry Kane, sofern das „wie jeder andere“ für einen Tag anstrengender Arbeit in einer Flugzeugfabrik steht, in Zeiten des Krieges, wirtschaftlichen Schwankungen und – Sabotageakten. Kane wird von Robert Cummings ("Dial M for Murder") entsprechend solide interpretiert, er ist ein Mensch wie du und ich und durch einen Brandanschlag auf seine Fabrik daher umso drastischer aus seinem Alltag herauskatapultiert: Als vermeintlicher Saboteur wird er zum Jäger der eigentlichen Täter und zum Gejagten der eigenen Staatsangehörigen. Er ist als Semi-Spion die Inkarnation einer Identifikationsfigur, der man auf die halsbrecherische Reise dieses unglaublich temporeichen Hitchcockfilms ohne Umschweife zu folgen bereit ist.

Man muss sich die Ausgangssituation dieses Films ja erst einmal genauer vor Augen führen. Es ist ein Arbeitstag wie jeder andere für den Flugzeugmechaniker Barry Kane, sofern das „wie jeder andere“ für einen Tag anstrengender Arbeit in einer Flugzeugfabrik steht, in Zeiten des Krieges, wirtschaftlichen Schwankungen und – Sabotageakten. Kane wird von Robert Cummings ("Dial M for Murder") entsprechend solide interpretiert, er ist ein Mensch wie du und ich und durch einen Brandanschlag auf seine Fabrik daher umso drastischer aus seinem Alltag herauskatapultiert: Als vermeintlicher Saboteur wird er zum Jäger der eigentlichen Täter und zum Gejagten der eigenen Staatsangehörigen. Er ist als Semi-Spion die Inkarnation einer Identifikationsfigur, der man auf die halsbrecherische Reise dieses unglaublich temporeichen Hitchcockfilms ohne Umschweife zu folgen bereit ist.80%

„Science of Sleep“ bietet zwar eine wunderbar erzählte und überaus liebenswürdige Geschichte, allerdings zitiert sich Regisseur Michel Gondry insgesamt zu oft selbst, um sich als Zuschauer vollends den skurrilen Bildern hingeben zu können. So naiv und verspielt der Film dabei mit seinen betörend schönen Bildern auch sein mag: Gondry hat die prinzipiell gleiche Liebesfabel in „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ wesentlich eindrucksvoller, vor allem aber berührender erzählt. Empfehlenswert, aber nicht der große Wurf.

„Science of Sleep“ bietet zwar eine wunderbar erzählte und überaus liebenswürdige Geschichte, allerdings zitiert sich Regisseur Michel Gondry insgesamt zu oft selbst, um sich als Zuschauer vollends den skurrilen Bildern hingeben zu können. So naiv und verspielt der Film dabei mit seinen betörend schönen Bildern auch sein mag: Gondry hat die prinzipiell gleiche Liebesfabel in „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ wesentlich eindrucksvoller, vor allem aber berührender erzählt. Empfehlenswert, aber nicht der große Wurf.  Dem Comichelden Superman fehlt die innere Zerrissenheit eines Bat- oder Spider-Mans, die Konturen, Ecken und Kanten. Nicht zuletzt weil seine schnöde Erscheinung reichlich albern ist, funktionierten sowohl Filme als auch Serien nur bedingt bis gar nicht, durch den ewigen, kaum variierbaren Kampf mit Lex Luthor und der einzigen Angriffsfläche mit Kryptonid nutzte sich das Konstrukt schon ab, ehe es sich eigentlich entfalten konnte: Die Schwäche von Superman ist eben die Unzerstörbarkeit, die zu gepflegter Langeweile führte. Bryan Singer steckt nun sichtlich Herzblut in diese Geschichte und inszeniert sie entsprechend altmodisch. Er schafft es – das ist die einzige Überraschung - in limitierten Ansätzen, Superman eine nie vorher da gewesene Ambivalenz zu verleihen. Das allerdings geht wiederum auf Kosten der Figur Lois Lane, deren Verkörperung Kate Bosworth sichtlich damit zu kämpfen hat, den Konflikt Ehe- vs. Supermann glaubhaft auszutragen, kurz gesagt also erschreckend blass und nichts sagend bleibt. Mit Altstar Eva Marie Saint, Parker Posey und dem gut aufgelegten James Marsden kann der Film aber zumindest an anderer Stelle für übersichtliche Highlights sorgen. Abgesehen von Schwächen in der Dramaturgie - Superman hilft hier, dann dort, um schließlich den finalen Kristall anzupacken (mehr Potential gibt der Stoff bekanntlich nicht her) - ist der Film immerhin der Versuch eines Updates mit emotionalen Anklängen.

Dem Comichelden Superman fehlt die innere Zerrissenheit eines Bat- oder Spider-Mans, die Konturen, Ecken und Kanten. Nicht zuletzt weil seine schnöde Erscheinung reichlich albern ist, funktionierten sowohl Filme als auch Serien nur bedingt bis gar nicht, durch den ewigen, kaum variierbaren Kampf mit Lex Luthor und der einzigen Angriffsfläche mit Kryptonid nutzte sich das Konstrukt schon ab, ehe es sich eigentlich entfalten konnte: Die Schwäche von Superman ist eben die Unzerstörbarkeit, die zu gepflegter Langeweile führte. Bryan Singer steckt nun sichtlich Herzblut in diese Geschichte und inszeniert sie entsprechend altmodisch. Er schafft es – das ist die einzige Überraschung - in limitierten Ansätzen, Superman eine nie vorher da gewesene Ambivalenz zu verleihen. Das allerdings geht wiederum auf Kosten der Figur Lois Lane, deren Verkörperung Kate Bosworth sichtlich damit zu kämpfen hat, den Konflikt Ehe- vs. Supermann glaubhaft auszutragen, kurz gesagt also erschreckend blass und nichts sagend bleibt. Mit Altstar Eva Marie Saint, Parker Posey und dem gut aufgelegten James Marsden kann der Film aber zumindest an anderer Stelle für übersichtliche Highlights sorgen. Abgesehen von Schwächen in der Dramaturgie - Superman hilft hier, dann dort, um schließlich den finalen Kristall anzupacken (mehr Potential gibt der Stoff bekanntlich nicht her) - ist der Film immerhin der Versuch eines Updates mit emotionalen Anklängen.  Eine Frau wird hinterrücks niedergetreten. Ihr Ehemann drückt ihr Gesicht in eine kalte Pizza, die er zuvor als Aschenbecher benutzte. Im Nachbarhaus sitzt zur gleichen Zeit ein alter Mann beim Essen, zitternd, unruhig. Er verschüttet die Spaghetti, lässt sie in seinen Schoß fallen. Sein Sohn verspottet ihn. Gegenüber, wo der russische Mann noch immer seine Frau quält, tritt ein kleiner Junge die Treppe hinunter: „John Wayne was a faggot!“. Daraufhin schießt er auf seinen Stiefvater.

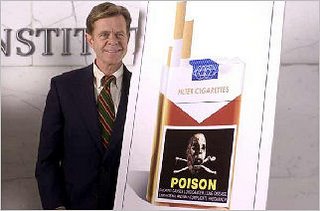

Eine Frau wird hinterrücks niedergetreten. Ihr Ehemann drückt ihr Gesicht in eine kalte Pizza, die er zuvor als Aschenbecher benutzte. Im Nachbarhaus sitzt zur gleichen Zeit ein alter Mann beim Essen, zitternd, unruhig. Er verschüttet die Spaghetti, lässt sie in seinen Schoß fallen. Sein Sohn verspottet ihn. Gegenüber, wo der russische Mann noch immer seine Frau quält, tritt ein kleiner Junge die Treppe hinunter: „John Wayne was a faggot!“. Daraufhin schießt er auf seinen Stiefvater.  Nicht wenige Filme versuchen sich satirisch an der US-gesellschaftlichen Gegenwart, einer zumeist paradoxen Weltdarstellung. In „Wag the Dog“ von Barry Levinson werden die grotesken Manierismen Hollywoods zum Gegenstand politischer Aktion, in Michael Manns „The Insider“ wird der etwas verklemmte Versuch unternommen, die rein kapitalistischen Machenschaften der Tabakindustrie in einen Diskurs zu bringen. „Thank you for Smoking“, das Spielfilmdebüt von Jason Reitman, dem Sohn von Regisseur Ivan Reitman („Ghostbusters“), geht in vielerlei Hinsicht einen Schritt weiter als die beiden genannten, zielt seine bissig-zynische Absicht nicht nur ausschließlich auf Politik, Hollywood oder die Zigaretten-, Alkohol- oder Waffenindustrie ab, sondern bringt dies mit der Satire über die Absurdität der „spin“-Gesellschaft auf einen Nenner.

Nicht wenige Filme versuchen sich satirisch an der US-gesellschaftlichen Gegenwart, einer zumeist paradoxen Weltdarstellung. In „Wag the Dog“ von Barry Levinson werden die grotesken Manierismen Hollywoods zum Gegenstand politischer Aktion, in Michael Manns „The Insider“ wird der etwas verklemmte Versuch unternommen, die rein kapitalistischen Machenschaften der Tabakindustrie in einen Diskurs zu bringen. „Thank you for Smoking“, das Spielfilmdebüt von Jason Reitman, dem Sohn von Regisseur Ivan Reitman („Ghostbusters“), geht in vielerlei Hinsicht einen Schritt weiter als die beiden genannten, zielt seine bissig-zynische Absicht nicht nur ausschließlich auf Politik, Hollywood oder die Zigaretten-, Alkohol- oder Waffenindustrie ab, sondern bringt dies mit der Satire über die Absurdität der „spin“-Gesellschaft auf einen Nenner.Reitman inszeniert seinen Film unheimlich kurzweilig und verliert nie das hohe Tempo des Beginns. Er erzählt straff und präzise ohne Oberflächlichkeiten, verlässt sich zielsicher auf das großartige Ensemble. Und „Thank you for Smoking“ ist bis in die kleinsten Nebenrollen prominent besetzt und hinreizend gespielt, sowie treffsicher und wirklich komisch. Vielleicht ist er aber auch deshalb so überzeugend geraten, weil die große Ironie des Films die nüchterne Erkenntnis ist, dass bei all der politischen Inkorrektheit, überzeichneten Darstellung und sarkastischen Konsequenz die Wirklichkeit der Politik eben doch selten so korrekt eingefangen wurde. Und dafür musste in diesem Film nicht einmal geraucht werden.

Mit "Star Wars", später um den Zusatz "Episode IV: A New Hope" erweitert, kehrte Regisseur George Lucas nach dem Überraschungserfolg "American Graffiti" zurück zum Science- Fiction-Genre, nachdem er seinen New Hollywood-Einstand zuvor bereits mit der originellen, effektiven Dystopie "THX-1138" lieferte. Mit seinem kruden Sci-Fi-Abenteuer um Luke Skywalker und Co. webt er ein durch und durch skurriles Geflecht verschiedenster Genrezutaten, mythologischer Symbole und Motive, sowie zahlreicher Zitate, Verweise und Anspielungen auf Literatur- und Filmgeschichte. Die konfus zusammengestellten Elemente präsentieren sich allerdings so derart selbstverständlich und einer inneren Logik unterlegen, dass sich die Zuschauer ebenso unvermittelt wie bereitwillig für diese Weltraumoper verpflichten lassen. Trotz der Eigenart des Dargestellten dürfte es schwer sein, sich der Faszination dieser ernst und unernst zugleich gemeinten Geschichte zu entsagen, nicht zuletzt aufgrund der intuitiven Vertrautheit mit den Themen des Films – die wie auf einem postmodernen Flickenteppich angeordnet scheinen.

Mit "Star Wars", später um den Zusatz "Episode IV: A New Hope" erweitert, kehrte Regisseur George Lucas nach dem Überraschungserfolg "American Graffiti" zurück zum Science- Fiction-Genre, nachdem er seinen New Hollywood-Einstand zuvor bereits mit der originellen, effektiven Dystopie "THX-1138" lieferte. Mit seinem kruden Sci-Fi-Abenteuer um Luke Skywalker und Co. webt er ein durch und durch skurriles Geflecht verschiedenster Genrezutaten, mythologischer Symbole und Motive, sowie zahlreicher Zitate, Verweise und Anspielungen auf Literatur- und Filmgeschichte. Die konfus zusammengestellten Elemente präsentieren sich allerdings so derart selbstverständlich und einer inneren Logik unterlegen, dass sich die Zuschauer ebenso unvermittelt wie bereitwillig für diese Weltraumoper verpflichten lassen. Trotz der Eigenart des Dargestellten dürfte es schwer sein, sich der Faszination dieser ernst und unernst zugleich gemeinten Geschichte zu entsagen, nicht zuletzt aufgrund der intuitiven Vertrautheit mit den Themen des Films – die wie auf einem postmodernen Flickenteppich angeordnet scheinen. Lucas’ Idee von "Star Wars" war so umfangreich, dass er die Geschichte schnell in drei Teile zerlegen musste. "A New Hope" würde demnach das erste Kapitel bilden, während die beiden weiteren Folgen den intergalaktischen Kampf der Rebellen gegen das faschistische Imperium unter der Führung des Imperators Dark Sidious und seines Gehilfen Darth Vader, einem einstigen Jedi-Ritter namens Anakin Skywalker, der der dunklen Seite der Macht verfallen ist, schildern sollten. Nach eigenen Angaben hatte Lucas die Serie sogar von vornherein als sechs- bzw. neunteilige Saga angelegt. Eine Prequel- Trilogie sollte der Regisseur allerdings erst viele Jahre später inszenieren und den naiven Stoff zu einer ambitionierten Oper in drei Akten umdichten, die mit dem Fall der Republik und Erhebung eines Imperiums die Vorgeschichte als simplifizierte Quasi-Metapher nationalsozialistischer Machtergreifung markieren würde (die Prequel-Episoden vermengen historische Verweise mit Sci-Fi-Unterhaltung zu einer verfremdeten, ehrgeizigen Weltraumparabel). Gleichzeitig ließ Lucas mit dem Beginn der Arbeit zu "Episode I: The Phantom Menace" verlauten, dass es keine inhaltlich an "Episode VI: The Return of the Jedi" anschließenden Folgen geben werde, da der entscheidende Schlag gegen das diktatorische Imperium in diesem letzten Film bereits erfolgt sei, und es kaum lohnte, über drei weitere Episoden lediglich den ausgedehnten Krieg zu schildern, an dessen Ende ohnehin der Sieg der Rebellen stünde. Zudem seien die Geschichten in Literatur, Comics und Hörspielen bereits weitergesponnen, so wie "Star Wars" in einem eigens geschaffenen Universum der Popkultur ein munteres Eigenleben entwickelt hat.

Da Lucas davon ausging, dass er mit seinem Film neue Maßstäbe setzen müsse, um die eigenen Vorstellungen von spektakulären Raumschlachten und halsbrecherischen Flugmanövern im Weltall entsprechend umsetzen zu können, kalkulierte er "Star Wars" mit einem 10-Millionen-Dollar- Budget Um die Produktion des Films zu ermöglichen, unterzeichnete er einen bis dato einmaligen Vertrag mit 20th Century Fox, nachdem er bei Universal vor die Tür gesetzt wurde. Er erhielt eine vergleichsweise geringe Gage für sein Drehbuch und die Regie, sicherte sich hingegen die Kontrolle über seinen Film, die Rechte für die Soundtrackverwertung und Fortsetzungen, sowie für das Merchandising, was von Studioverantwortlichen seinerzeit noch als unerhebliche Zusatzkomponente bereitwillig freigegeben wurde. Später sollte der Regisseur damit zum bestverdienenden unabhängigen Filmemacher aller Zeiten werden, Hollywood den Rücken kehren und ein eigenes Lucasfilm-Imperium erschaffen. Das weltweite Einspiel des Films beträgt heute 775 Mio. Dollar: Es ist, selbst nach inflationsbereinigter Rechnung, der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten.

Da Lucas davon ausging, dass er mit seinem Film neue Maßstäbe setzen müsse, um die eigenen Vorstellungen von spektakulären Raumschlachten und halsbrecherischen Flugmanövern im Weltall entsprechend umsetzen zu können, kalkulierte er "Star Wars" mit einem 10-Millionen-Dollar- Budget Um die Produktion des Films zu ermöglichen, unterzeichnete er einen bis dato einmaligen Vertrag mit 20th Century Fox, nachdem er bei Universal vor die Tür gesetzt wurde. Er erhielt eine vergleichsweise geringe Gage für sein Drehbuch und die Regie, sicherte sich hingegen die Kontrolle über seinen Film, die Rechte für die Soundtrackverwertung und Fortsetzungen, sowie für das Merchandising, was von Studioverantwortlichen seinerzeit noch als unerhebliche Zusatzkomponente bereitwillig freigegeben wurde. Später sollte der Regisseur damit zum bestverdienenden unabhängigen Filmemacher aller Zeiten werden, Hollywood den Rücken kehren und ein eigenes Lucasfilm-Imperium erschaffen. Das weltweite Einspiel des Films beträgt heute 775 Mio. Dollar: Es ist, selbst nach inflationsbereinigter Rechnung, der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten.

Als seltsames Mantel-und-Degen-Abenteuer im Weltraum, das mit visionären Zukunftsbildern kokettiert, während es gleichzeitig auch als aufgeblasene Retro-Hommage klassischer camp serials erscheint, folgt "Star Wars" einer Vielzahl an Vorbildern. In erster Linie ist der Film eine Art beweisführende Kinoadaption des Buches "The Hero With a Thousand Faces" von Joseph Campbell, das alle Mythen und Sagen auf einen gemeinsamen Nenner zusammenfasste und so deren Reduplikationspotential offen legte. Dramaturgisch und konzeptionell wurde Lucas dann im Konkreten von Akira Kurosawas "The Hidden Fortress" beeinflusst, sogar hinsichtlich der Figurenkonstellation, während die kruden, fantasievollen, eigenbrötlerischen Elemente in der Tradition von "Flash Gordon" stehen. Da Lucas den Film nach eigenen Gutdünken spielerisch aus zahllosen Bausteinen zusammen- setzt, sich bei so verschiedenen archetypischen Filmen wie "Satyricon", "The Sea Hawk" oder "The Wizard of Oz" ebenso wie literarischer Vorbilder von "The Lord of the Rings" bis hin zu "Dune" bedient, kann "Star Wars" problemlos als Mischform aus Science Fiction-Spektakel und Gründungsmythos (1), sowie prägnantes Beispiel für ironisches, sich seiner Bezugnahme augenzwinkernd bewusstes, postmodernes Filmemachen angesehen werden – und trotz seiner Autorenqualität abseitiger New Hollywood-Film.

Als seltsames Mantel-und-Degen-Abenteuer im Weltraum, das mit visionären Zukunftsbildern kokettiert, während es gleichzeitig auch als aufgeblasene Retro-Hommage klassischer camp serials erscheint, folgt "Star Wars" einer Vielzahl an Vorbildern. In erster Linie ist der Film eine Art beweisführende Kinoadaption des Buches "The Hero With a Thousand Faces" von Joseph Campbell, das alle Mythen und Sagen auf einen gemeinsamen Nenner zusammenfasste und so deren Reduplikationspotential offen legte. Dramaturgisch und konzeptionell wurde Lucas dann im Konkreten von Akira Kurosawas "The Hidden Fortress" beeinflusst, sogar hinsichtlich der Figurenkonstellation, während die kruden, fantasievollen, eigenbrötlerischen Elemente in der Tradition von "Flash Gordon" stehen. Da Lucas den Film nach eigenen Gutdünken spielerisch aus zahllosen Bausteinen zusammen- setzt, sich bei so verschiedenen archetypischen Filmen wie "Satyricon", "The Sea Hawk" oder "The Wizard of Oz" ebenso wie literarischer Vorbilder von "The Lord of the Rings" bis hin zu "Dune" bedient, kann "Star Wars" problemlos als Mischform aus Science Fiction-Spektakel und Gründungsmythos (1), sowie prägnantes Beispiel für ironisches, sich seiner Bezugnahme augenzwinkernd bewusstes, postmodernes Filmemachen angesehen werden – und trotz seiner Autorenqualität abseitiger New Hollywood-Film.

Die Mischung, vermutlich das Erfolgsrezept von "Star Wars", ist hingegen weniger willkürlich und weitaus mehr einer eigenen Struktur, Vorstellung und Konzeption unterstellt, als man vermuten könnte. Lucas schiebt die Referenzvorbilder nicht vor sich her, um sie der Reihe nach zu zerstreuen, sondern sortiert sie zu einer eigenen Anordnung. Im Prinzip fügen sich die Verweise Lucas’ Faszination fürs Geschichtenerzählen: Dramaturgisch vom moralischen Kampf um Gut und Böse, Spiritualität und Religion, Freiheit und Unterwerfung motivisch angeführt – Robert Kolker nennt es dezent verächtlich schlicht eine "große Colage aus einer Vielzahl von Genres, mit ausreichenden New-Age-Albernheiten über Intuition und Selbstgenügsamkeit gefärbt" (2) –, wirken die Referenzvorbilder letztlich wie Teilstücke eines Leitfadens, werden also weitestgehend sinngemäß integriert und nicht auf wahllose Objekte einer Rückbezugnahme innerhalb der Popkultur wie im Kino Quentin Tarantinos reduziert (wenn- gleich "Star Wars" diesbezüglich als Wegbereiter fungieren mag).

Die verspielte Ausgelassenheit, mit der Lucas sein "Star Wars"-Universum zum Leben erweckt, enttarnt ihn letztlich auch als jungen Regisseur mit kindlichem Gestus, der jeden Wert aufs Spektakel setzt: Die vielseitigen, oben benannten Einflüsse dienen schließlich einer großen Vision vom Kino der Reize und Emotionen, bei dem alle ästhetischen Konstruk- tionen einem Effekt des Erlebbaren und des Staunens untergeordnet werden. Die Naivität, mit der Lucas auf einen unerschöpflichen Bildervorrat zurückgreift, um sein Spektakel so mitreißend und fühlbar wie nur eben möglich zu erschaffen, erinnert nicht von ungefähr an seinen Freund und Weggefährten Steven Spielberg. Am Stärksten zeigt sich der fast fahrlässig unbeschwerte Ideenreichtum des jungen Regisseurs im Finale, das Set-Up und Einstellungen des Leni-Riefenstahl-Films "Triumph des Willens" imitiert, kopiert oder auch zitiert: Vermutlich überwältigt von der filmischen Erhabenheit und Technik, mit der Lucas (wie viele seiner Kollegen) auf der Filmuniversität in Berührung kam, lässt er die Rebellen der Galaxis im großen Thronraum der Allianz im Nazi-Stil auflaufen. Sich des Irrsinns, die faschistische Ästhetik Riefenstahls nicht problemlos von deren auch faschistischer Ideologie abtrennen zu können, sichtlich unbewusst, besteht für Lucas nicht einmal ein Widerspruch darin, die revolutionären, in rot gekleideten Rebellen des Imperiums im fascho-chic zu präsentieren. Auch jenseits jedweder Ironie, die man dort vermuten möchte.

Die verspielte Ausgelassenheit, mit der Lucas sein "Star Wars"-Universum zum Leben erweckt, enttarnt ihn letztlich auch als jungen Regisseur mit kindlichem Gestus, der jeden Wert aufs Spektakel setzt: Die vielseitigen, oben benannten Einflüsse dienen schließlich einer großen Vision vom Kino der Reize und Emotionen, bei dem alle ästhetischen Konstruk- tionen einem Effekt des Erlebbaren und des Staunens untergeordnet werden. Die Naivität, mit der Lucas auf einen unerschöpflichen Bildervorrat zurückgreift, um sein Spektakel so mitreißend und fühlbar wie nur eben möglich zu erschaffen, erinnert nicht von ungefähr an seinen Freund und Weggefährten Steven Spielberg. Am Stärksten zeigt sich der fast fahrlässig unbeschwerte Ideenreichtum des jungen Regisseurs im Finale, das Set-Up und Einstellungen des Leni-Riefenstahl-Films "Triumph des Willens" imitiert, kopiert oder auch zitiert: Vermutlich überwältigt von der filmischen Erhabenheit und Technik, mit der Lucas (wie viele seiner Kollegen) auf der Filmuniversität in Berührung kam, lässt er die Rebellen der Galaxis im großen Thronraum der Allianz im Nazi-Stil auflaufen. Sich des Irrsinns, die faschistische Ästhetik Riefenstahls nicht problemlos von deren auch faschistischer Ideologie abtrennen zu können, sichtlich unbewusst, besteht für Lucas nicht einmal ein Widerspruch darin, die revolutionären, in rot gekleideten Rebellen des Imperiums im fascho-chic zu präsentieren. Auch jenseits jedweder Ironie, die man dort vermuten möchte.

Weltraumhelden im Nazi-Chic: "Triumph des Willens" und "Star Wars"

Weltraumhelden im Nazi-Chic: "Triumph des Willens" und "Star Wars"

Das Element, welches jedoch am Stärksten Kontinuität stiftet, das eigenständige Zusammenhänge in einem Groß an Referenzen schafft und dem bunten Treiben eine höhergestellte Verbindung impliziert, ist zweifellos John Williams Musik. Die facettenreiche Partitur verweist innerhalb des Films auf Handlungsabschnitte und Figuren, bindet die Struktur, die Ereignisse und Action, sie deutet an und ergänzt, unterstreicht und führt fort, schafft Bezüge und Charaktere, ja erscheint mitunter gar als eigentlicher Leiter des Films, als sein Regisseur. Die Musik arbeitet oft, gerade in einem verhältnismäßig dialogarmen Film wie "Star Wars", als zwischentextliches Element, das meist erst jene Bedeutung ausbildet, die die Bilder unterschwellig, aber unbeholfen auszudrücken versuchen (beispielsweise in der Sequenz, als Luke Skywalker in die Doppelsonne blickt, und ein bewegendes, episches Motiv auf Schicksal und Hoffnung des noch etwas befremdlichen Helden verweist). Als Rückkehr zur sinfonischen Hollywoodmusik gefeiert, zählt Williams Arbeit heute zu den bedeutsamsten Filmmusiken aller Zeiten. Und George Lucas als erfolgreichster Independent-Regisseur Hollywoods – jenseits von Hollywood.

Literatur:

Regisseur Oliver Stone ist immer dann in seinem Element, wenn es um die Auslotung der Extreme geht. Mal rechnet er kompromisslos mit Good Old America ab, dann wiederum suhlt er sich auch gern einmal ganz tief im Bottich patriotisch- christlicher Verlogenheit. So ansehnlich und mitunter eindrucksvoll ihm das auch bislang immer gelingen mochte, nie positionierte er sein Statement so unpassend und ärgerlich wie in "World Trade Center", der Verfilmung des wahren Schicksals zweier New Yorker Polizisten, die in den Trümmern von Asche und Staub versinken.

Regisseur Oliver Stone ist immer dann in seinem Element, wenn es um die Auslotung der Extreme geht. Mal rechnet er kompromisslos mit Good Old America ab, dann wiederum suhlt er sich auch gern einmal ganz tief im Bottich patriotisch- christlicher Verlogenheit. So ansehnlich und mitunter eindrucksvoll ihm das auch bislang immer gelingen mochte, nie positionierte er sein Statement so unpassend und ärgerlich wie in "World Trade Center", der Verfilmung des wahren Schicksals zweier New Yorker Polizisten, die in den Trümmern von Asche und Staub versinken.0%